Wolfgang SchulzAutorKurzgeschichte ERINNERUNG DER MARIE A. von Wolfgang Schulz Vor hundert Jahren empörte oder belustigte Brechts Gedicht „Erinnerung an Marie A.“ nicht nur Teile der Augsburger Bürgerschaft, sondern irritierte auch viele Anhänger Brechts, zu denen auch ich mich zähle. Diesem Gedicht des großen Lyrikers und Dramatiker liegt eine wahre Begebenheit zugrunde. Marie A. lebte tatsächlich und war fünfzehnjährig im Jahr 1916 dem drei Jahre älteren Brecht begegnet. Drei Jahre später kam es zur intimen Begegnung, die Brecht in diesem Gedicht lyrisch verarbeitet hat. Natürlich beschäftigt sich Brechts Nachwelt vor allem mit der Wahrnehmung und Erzählung aus Brechts Sicht, der in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden wäre. Ein empathischer Leser des Gedichts kommt allerdings nicht umhin, sich in die Rolle der Marie A. hinein zu fühlen, die Jahre nach ihrer letzten „Begegnung“ das inzwischen veröffentlichte Gedicht ohne Zweifel gelesen hat. Die Gefühle dieser Frau, ihre Empfindungen, ihre Hoffnungen, ihre Enttäuschungen, stehen im Mittelpunkt meiner Erzählung. Der Handlungsverlauf ist fiktiv. Das Leben der Marie A. nach dieser Liebesbegegnung habe ich frei erfunden

Erinnerungen der Marie A. oder Von Liebe, Täuschung und Enttäuschung

Ich sitze in meiner kleinen Wohnstube und halte einen Brief in der Hand. Er ist von meiner zwei Jahre älteren Schwester Rosa. Eine dunkle Ahnung hält mich davon ab, diesen Brief zu öffnen. Ich muss nicht lange grübeln, um mir Rosas letzten Brief in Erinnerung zu rufen. Es war vier Jahre zuvor, 1924, als ihr Schreiben mein Leben ein zweites Mal gewaltig erschüttert hat. Damals hatte Rosa mir mit unterschwelliger Schadenfreude mitgeteilt, dass „…dein Berti noch einmal Vater eines Jungen geworden und die glückliche Mutter eine bekannte Berliner Schauspielerin ist. Nun ist unser Casanova vierfacher Vater! Bravo!“ Bis dahin war ich im unerschütterlichen Glauben verharrt, dass der Vater meiner einzigen Tochter seine Odyssee beenden, zu mir zurückfinden und dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach der verlorenen Tochter begeben würden. Unsicher beäuge ich den Brief. Was erwartet mich? Welche Hiobsbotschaft wird mir Rosas Brief diesmal überbringen? Beinhaltet er eine der in dieser Inflationszeit üblichen Kathastrophenmeldungen, die seit dem Ausbruch der großen Wirtschaftskrise die Welt erschüttern, oder erfahre ich wieder Deprimierendes über Berti? Vielleicht ist es aber auch eine freudige Botschaft! Möglicherweise hat Rosa etwas über meine Tochter heraus gefunden, huscht es mir durch den von der Nachtschicht völlig übermüdeten Kopf. Rosa ist der einzige Mensch in Augsburg, zu der ich nach meiner überstürzten Flucht den Kontakt wieder aufgenommen habe. Und dies lediglich in der Hoffnung, mit ihrer Hilfe etwas über den Aufenthaltsort meines Kindes zu erfahren. Allerdings hoffte ich völlig vergeblich. Sicher ist sie mir bis zum heutigen Tag noch böse, weil sie glaubt, und das nicht völlig unberechtigt, ich habe ihr den Berti ausgespannt und verweigert mir deshalb bis zum heutigen Tag jegliche Hilfe. Der Brief ist schwer, es scheinen mehrere Briefbögen darin zu sein. Ich atme tief durch und flehe zu Gott, mir neuerlichen Schmerz zu ersparen und reiße ihn auf. Zwei Blätter fesseln meinen Blick. Es ist ein mit Rosas schöner Handschrift geschriebenes Gedicht. Die letzte Zeile verrät den Verfasser dieser Verse: ´Von deinem Berti`, steht dort mit schwungvollen Zügen. Als ich den Titel des Gedichts lese, beginnt mein Herz zu rasen. Sanft drücke ich die Blätter an meine Brust und schließe die Augen. Er hat mich nicht vergessen! bricht es jubelnd in mir aus. ´Erinnerung an Marie A.`, lese ich freudig erregt noch einmal. Er hat mir ein Gedicht gewidmet! Nun wird alles gut! Er wird unsere Tochter finden! Befreit von allen düsteren Befürchtungen brechen alle Dämme aufgestauter Tränen, die nur langsam meiner Begierde weichen, den Inhalt des Gedichts zu erfahren. Noch tränenverschleiert lese ich die Verse.

Erinnerung an Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September Seit jenem Tag sind viele, viele Monde Und auch den Kuss, ich hätt' ihn längst vergessen Gedichtet von DEINEM Berti

Ein kalter Nebel kriecht in mir hoch und lässt mich frösteln. Ungläubig lese ich es noch einmal, kann, will es nicht fassen, was ich da lese. Der Nebel wird dichter, der Boden wankt, der Tinnitus in meinen Ohren zirpt grässlich wie nie zuvor. Monatelang bleibe ich stumm, nicht gewollt, nein, ich bringe keinen Ton hervor, es sei denn ein Schluchzen, wenn ich weine. Jedem Kontakt gehe ich aus dem Weg. Tag und Nacht schwanke ich zwischen Trauer, Verwirrung und Zorn. Auf schreckliche Weise fühle ich mich zurück geschleudert in die Zeit meiner Flucht nach der Geburt meines Kindes. Rücksichtlos gegen mich selbst stürze ich mich in die Arbeit, übernehme Nachtschichten bis an den Rand des Zusammenbruchs, das sogar unserem alten Huber auffällt, dem grantigen Pförtner aus Oberammergau, der mir dies mehr als einmal prophezeite. Zwei bleierne Jahre werden vergehen, ehe sich seine Warnung erfüllen wird. Verzweifelt und entnervt komme ich in Nürnberg an und bestelle mir im Bahnhofsrestaurant einen Kaffee. Eine Zeitung liegt auf einem Nebentisch. Mein Blick bleibt an einem Foto hängen, das einen Männerkopf zeigt. Ich greife nach der Zeitung und erkenne den Vater meines Kindes, lese den Text und erstarre. In fast zynischen Bemerkungen berichtet die Augsburger Allgemeine Zeitung über den offensichtlich in Ungnade gefallenen Revoluzzer, der nun einen vierten Sprössling, diesmal von seiner erst kürzlich angetrauten Ehefrau geschenkt bekommen habe, eine Tochter, Barbara. Wieder ein Kind, wieder ein Mädchen! Er hat wieder geheiratet! In diesem Augenblick erkenne ich mit grausamer Endgültigkeit meine Naivität, begreife die Absurdität meiner Hoffnung, die all die Jahre gleich einer Hydra immer wieder ein neues Haupt erhoben hat, wenn ein anderes erschlagen am Boden lag. Alles Erträumte, Erhoffte, Herbeigesehnte – alles war hohler Wahn! Des alten Hubers Prophezeiung erfüllt sich. Wie vom Blitz getroffen breche ich zusammen.

Elf Jahre später, der Krieg tobt nun schon fast zwei Jahre, eile ich nach Dienstschluss auf mein Zimmer im Schwesternwohnheim, das direkt an das Lazarett angrenzt. Schon am Morgen hatte mich eine ungewöhnliche Unruhe erfasst. Heute ist Rosmaries einundzwanzigster Geburtstag! Aber das ist doch kein besonderer Grund zur Unruhe, sage ich mir. Denn seit zwanzig Jahre stelle ich mir nun schon die Frage, wo sie ist und wie es ihr geht. Doch so bewegt war ich nie. Weshalb gerade heute, rätsle ich und finde keine Antwort. In Gedanken versunken überhöre ich das Klopfen an der Türe, das sich energisch wiederholt. Der alte Huber grinst verschmitzt und überreicht mir einen Brief mit den Worten: „Ihr Freund hat aber eine schöne Handschrift!“ Hinter seiner Bemerkung steckt natürlich Neugier, aber ich ignoriere sie, obwohl ich sie verstehen kann. Außerdem weiß ich, dass er es gut mit mir meint, denn all die Jahre hat er behutsam versucht, mich mit einem der Krankenpfleger oder Ärzte zu verkuppeln. „Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt!“ war seine mir freundlich gesinnte Philosophie. Ich halte den Brief in der Hand und nehme wahr, dass sie zittert. Seit Jahren habe ich keine wichtige Post mehr bekommen. Tief durchatmen, ich muss die beängstigende Beklemmung loswerden, die unaufhaltsam in mir aufsteigen will. Mach dir erst mal einen Kaffee! höre ich mich sagen und will den Befehl befolgen, doch dann lese ich den Absender R. Goldmann. Der Name sagt mir nichts, aber das R. könnte… Mein ganzer Körper beginnt zu zittern. Entschlossen öffne ich ihn und lese „Nur für meine leibliche Mutter, Marie A.! Liebe Mutter, ich hoffe, ich darf Dich so nennen!?“ Ich schließe meine Augen, drücke den Brief an meine Brust und atme tief in meinen Bauch, aus dem ein überwältigendes Glücksgefühl aufsteigt. ´Liebe Mutter`, lasse ich in mir klingen bis mein Herz in seinem Rhythmus zu schwingen beginnt und sein Echo sich in meiner Seele bricht. Endlich bin ich zum Weiterlesen bereit. „Vor einundzwanzig Jahren hast Du mir mein Leben geschenkt. Dafür danke ich Dir sehr! Erst vor wenigen Monaten habe ich von meinen geliebten Eltern erfahren, dass sie nicht meine leiblichen Eltern sind. Das war kurz vor jenem schrecklichen Tag, an dem sie von der Polizei abgeholt wurden. Doch bis dahin haben sie mir Tag für Tag alles geschenkt, was ich als Kind und Jugendliche zum Leben gebraucht habe, Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Sie haben mich gemäß meinen Genen, meinen Anlagen, Fähigkeiten und auch meinen Bedürfnissen zur Blüte gebracht – nichts anderes sei das Ziel jeglichen Lebens, sagte mein Vater häufig. Ich weiß nicht, wo man sie hingebracht hat und habe schreckliche Angst um sie, denn ich habe gehört, dass man Menschen mit jüdischen Wurzeln in Lager bringt, aus denen sie nicht mehr heraus dürfen. Auch ich sollte mit ihnen in das Lager, und das war auch mein Wunsch! Doch mein Vater legte den Beamten Dokumente vor, die bewiesen, dass ich eine arische Mutter habe und sie nur die Adoptiveltern seien. So erfuhr ich die Wahrheit über meine Wurzeln, so erfuhr ich von Dir. Mein Vater war Rechtsanwalt bevor man ihm die Ausübung seines Berufes verboten hat. Trotzdem fand er, sicher mit großer Mühe, Deinen Namen und Deine Adresse heraus, als hätte er gewusst, dass er bald nicht mehr für mich sorgen könnte. Zuerst war ich zornig auf ihn, weil er mir nicht früher die Wahrheit gesagt hatte. Doch als meine Mutter mich bat, mir selbst die Frage zu stellen, wann ich meinem Kind eine solche Wahrheit zumuten würde, war ich über meinen Zorn beschämt. Denn mir wurde rasch klar, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist. Das gilt auch für meine spontane Empörung gegen Dich, weil Du mich weggegeben hast. „Solange du keinen Schritt in den Schuhen deiner Mutter gegangen bist, nichts von ihren Beweggründen weißt, hast Du kein Recht sie zu verurteilen“, sagte diese wunderbare Seele. Oh wie recht sie hat! In den letzten Tagen unseres Zusammenseins hat sie nicht über ihr Schicksal geklagt, sondern meinen Blick und mein Herz geöffnet für die unbekannte Frau und Mutter, deren wunderbares Kind ihr geschenkt wurde und hat geweint, als sie den Schmerz nachempfand, den eine Mutter erleidet, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, ihr neugeborenes Kind in fremde, ungewisse Hände geben muss. Sie war es, die mich ermuntert, ja aufgefordert hat, Dich zu suchen, um Dir Dein groß gewordenes Mädchen an Dein Herz zurück zu legen. Aber ich muss gestehen, dass mir noch etwas auf der Seele lastet. Lange Zeit war ich meinen Eltern gram, weil mein seither harmonisches Leben im Außen zur Hölle geworden war und ich nicht begriff, dass sie absolut keine Schuld traf, weder an der Ausgrenzung in der Schule, im Sportverein oder in der Nachbarschaft. Vor allem, wenn ich bedenke, dass sie mich in keiner Weise jemals in die jüdische Religion gedrängt haben! Ach, wenn Du wüsstest, wie sehr ich mich nach meiner Mutter und ihrer innigen Umarmung sehne! Aber je mehr ich über ihr Schicksal forsche, desto geringer wird meine Hoffnung, sie jemals wieder zu sehen. Um Ruhe zu finden habe ich vor wenigen Wochen meine Heimatstadt Nürnberg verlassen und bin in das fremde Regensburg gezogen, in der niemand die ´jüdische` Rosmarie kennt, und ich endlich ohne Judenstern als ´arische` Rosmarie mit aufrechtem Gang durch die Stadt gehen kann. Kannst Du verstehen, wie ich mich fühle? Wie zerrissen ich bin? Jahrelang ausgegrenzt und gedemütigt liegen mir plötzlich jene attraktiven jungen Männer zu Füßen - Du musst wissen, dass Deine Gene mich zu einer wirklich schönen jungen Frau gemacht haben – die mich die Jahre zuvor noch angespuckt hätten. Hoffentlich bist Du keine Judenhasserin…nein, das kann nicht sein… Ich hoffe, dass mein Brief Dich in diesem Lazarett erreicht und dass Du gesund bist! Täglich mache ich mir ein Bild von Dir und frage mich, was für ein Mensch Du bist. Von meinem leiblichen Vater ist nirgendwo etwas vermerkt. Ist er ein guter und gütiger Mensch? Wie kam es, dass ich nicht mit Euch aufwachsen durfte? Habt Ihr noch mehr Kinder, also habe ich Geschwister? Habe ich eine Oma und einen Opa? Ich bin so neugierig auf mein neues, leider erzwungenes Leben. Jetzt wo ich offiziell arisch bin darf ich sogar studieren und habe mich entschlossen das Abitur nachzuholen und Geschichte zu studieren. Das wird mir leicht fallen, denn mein Vater war ein universell gebildeter Mensch und hat mich, nachdem ich das Gymnasium verlassen musste, liebevoll, aber auch streng unterrichtet. Nun grüße ich Dich herzlich und warte voller Ungeduld auf Deine Antwort. Deine Tochter Rosmarie

Wieder und wieder lese ich den Brief, lese einzelne Passagen, weine vor Glück und wäre ich nicht so todmüde, würde ich tanzend durch mein Zimmer hüpfen. Gleich morgen werde ich ihr antworten! Morgen…? tönt meine innere Stimme. Sie wartet doch ungeduldig auf Antwort. Jetzt gleich musst du ihr schreiben! Also mache ich mir einen starken Kaffee, hole Papier und meinen alten Füller, setze mich an den Küchentisch, der eine gute Schreibhöhe hat und beginne zu schreiben. „Liebe Tochter!“ Nein, das ist mir zu kalt. Ein neues Blatt. „Liebste Rosemarie!“ Auch das drückt nicht das aus, was ich fühle. Bald liegen mehrere zerknüllte Blätter am Küchenboden. Ich schimpfe über meine Unentschlossenheit, was sonst nicht meine Art ist und schreibe das nieder, was ich ihr sagen würde, käme sie jetzt zur Türe herein.

Meine liebe, liebe Tochter, liebe Rosmarie! Welche Überraschung, welch unbeschreibliche Freude hat Dein Brief in mir ausgelöst! Ich danke Gott, dass er Dich mich - nach so langer Zeit - hat finden lassen. Mehr als zwanzig Jahre quälte mich der Gedanke, wie es meinem Kind, das man mir gewaltsam entrissen hat, jetzt gerade wohl gehen mag. Deine lieben Zeilen haben mich von all den brennenden Fragen erlöst: Wie es Dir in all den Jahren ergangen ist? Zu welchen Menschen das Schicksal Dich getragen hat? Ob sie Dich geliebt, gehegt und gepflegt haben? Dem Himmel sei Dank! dass es Dir so gut ergangen ist und Du liebevolle Pflegeeltern gefunden hast. Bitte glaube mir, mein tiefes Mitgefühl gilt diesen beiden Menschen und ich bin sicher, wenn der Führer von diesem Unrecht wüsste, würde er einschreiten. Du fragst, wie es mir und Deinem Vater geht, und Du fragst nach den Umständen, unter denen Du von uns getrennt wurdest. Das ist eine lange Geschichte mein Kind, und fesselte mich dieser Krieg nicht an dieses Lazarett, würde ich sofort zu Dir eilen, Dich in meine Arme nehmen und Dir von unserer Tragödie erzählen. Zuerst will ich Dir sagen, dass es mir gut geht, abgesehen von dem Schmerz, den das Leid und die Klagen der vielen verwundeten und verkrüppelten jungen Menschen in mir verursachen. Ich lebe alleine, denn ich habe mich nach der traurigen Erfahrung mit Deinem Vater und meinen Eltern von der Welt und vor allem von den Männern zurückgezogen. Deinen Vater habe ich mitten im großen Krieg kennengelernt, ich war noch keine Sechzehn. Wir, meine ältere Schwester Rosa und ich, waren in einer Augsburger Eisdiele, dort trafen wir ihn das erste Mal. Dein Vater war schmächtig, fast schwächlich, aber er sprühte vor geistvollem Witz, oder glänzte mit philosophischen Bemerkungen, aber auch vor Lebenslust und … er machte uns beiden sofort und unverblümt den Hof, wie man so schön sagt, so dass Rosa und ich bald in ihn verliebt waren. Das ging einige Jahre so hin und her und keine von uns wusste, woran sie mit dem ´sympathischen Hallodri` war, wie ihn Rosa oft bezeichnet hat. Du musst wissen, Rosa war hübscher und reifer als ich. Schnell war ich eifersüchtig auf sie, zumal er mir, wenn wir uns allein trafen, schwor, dass er keine außer mir wirklich liebe und begehre. Um ihn Rosa auszuspannen, beging ich einen unverzeihlichen Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. In der Hoffnung, Rosa würde ihm das nie verzeihen, machte ich ihn auf einem Geburtstagsfest mit einer meiner Freundinnen bekannt, die ihn anhimmelte, seit er eine erfolgreiche Schülerzeitschrift herausgegeben und sogar Gedichte veröffentlicht hatte. Paula war naiv, deshalb war ich mir sicher, dass er sie rasch satt haben würde. Im Gegensatz zu mir hatte sie schon einen ansehnlichen Busen, der mir gar nicht aufgefallen wäre, hätte er an diesem Abend nicht ständig lüstern und so unverhüllt auf ihn gestarrt, dass Rosa wütend das Fest verließ. Ich blieb zurück und musste zusehen, wie ´mein` Berti mit Paula abzog, um sie nach Hause zu bringen, weil es ihr angeblich übel war. Die Folgen waren für mich katastrophal. Paula bekam neun Monate danach, es war im Nachkriegsjahr 1919, ein Kind von ihm, einen Sohn. Rosa nannte den Casanova wutentbrannt einen Schuft, den sie nie mehr sehen wollte und ohrfeigte ihn mitten in der Stadt. Auch ich war enttäuscht und zornig auf ihn, aber kurz danach tat er mir leid, denn Paulas Eltern hatten ihn kurzerhand aus dem Haus geworfen, als er um ihre Hand anhalten wollte. Zwei Monate, nach dem Paula ihn zum Vater gemacht hatte, steckte er mir ein Briefchen zu, in dem er mir sein Leid schilderte, wie einsam er sei, weil Paula ihn im fernen Kimratshofen, wo sie ihr Kind auf die Welt gebracht hatte, vergessen habe und dass er mich unbedingt sprechen und mir etwas sehr Wichtiges erklären müsse. Neugier und Mitgefühl, aber, um ehrlich zu sein, auch jugendlicher Stolz, dass der Begehrte mich und nicht Rosa in dieser Notlage als Gesprächspartnerin wünschte, brachten mich dazu, mich an einem sonnigen Septembertag mit ihm zu einem Spaziergang in der Birkenau zu verabreden. Die Sonne schien warm und wenige schneeweiße Wölkchen zogen gemächlich über den tiefblauen Himmel, dennoch schien er traurig, so niedergeschlagen - ich musste ihn trösten! Zu meiner Überraschung beteuerte er auch jetzt wieder, dass er keine außer mir liebe, keine außer mir wolle… er war so zärtlich…. Und ich wurde schwach. Fast drei Jahre war ich stark und habe sein oft ungehöriges und ungestümes Verlangen abgewiesen, doch jetzt erhörte ich ihn und Du, mein Herz, wurdest gezeugt. Vielleicht wirst Du mich jetzt leichtfertig nennen, aber nie lief ich freudiger und lebensfroher nach Hause, als an jenem Nachmittag. Und selbst mein blutbeflecktes Kleid konnte diese Freude nicht trüben. Ich habe es getan! Jetzt bin ich erwachsen! Jetzt gehört er mir! jubelte ich, allerdings nur wenige Tage. Dann begann mein Leidensweg. Wochenlang meldete er sich nicht. Irgendwann sah ich ihn im Kino, Paula saß neben ihm, sie küssten sich. Kannst Du Dir vorstellen, wie enttäuscht ich war? Zwei Monate später, im traurigen November, sagte mir mein Hausarzt, dass ich schwanger sei. Zu gleicher Zeit erfuhr ich, immer noch auf Berti hoffend, von einem neuen Verhältnis, das er mit einer Sängerin vom Stadttheater hatte, und als Rosa mir von den Avancen erzählte, die er auch ihr noch immer machte, glaubte ich zu wissen, dass ich nicht mehr hoffen durfte. Kannst Du Dir meine Verzweiflung vorstellen? Am liebsten wäre ich aus dem Leben gegangen, aber Du, meine ungeborene Liebe hast mich gerettet! Ich entschloss mich, mit Dir, sobald Du geboren sein wirst, die Eltern und Augsburg zu verlassen. Das hätte ich geschafft! Ach, hätte ich es doch sofort getan! So kam alles ganz anders. Meine Eltern brachten mich, bevor die ´Schande` sichtbar und publik wurde, auf den Bauernhof meines Onkels Alfons nach Christazhofen, wo ich Dich, mein einziges Kind zur Welt brachte. Ich hatte mich beharrlich geweigert, den Namen Deines Vaters zu nennen, nicht nur aus Angst, dass mein despotischer Vater den „verdammten Bürgerschreck“ erschießen würde, auch wollte ich nicht wie Paula zum Gespött der Clique werden. Es ist unfassbar, aber mein Vater arrangierte hinter meinem Rücken alles für eine sofortige Adoption nach Deiner Geburt. Bestimmt hatte er meine Unterschrift gefälscht, denn niemals - das schwöre ich Dir! - wäre ich bereit gewesen, Dich wegzugeben. So habe ich Dich nur drei Tage in meinen Armen halten dürfen, dann warst Du verschwunden. Sie logen mich an, Du hättest eine ansteckende Kinderkrankheit und müsstest eine Zeit lang auf einer Quarantänestation behandelt werden. Wie ich die düsteren Jahre nach Deiner Geburt und unsere grausame Trennung überlebt habe, weiß ich nicht mehr. Diese Zeit liegt wie ein bleierner Schleier über meiner Seele. Mit meinen Eltern habe ich gebrochen. Nie konnte und werde ich ihnen die gemeine Tat verzeihen. Manchmal war ich dem Wahnsinn und dem Gedanken nahe, aus dieser Welt zu scheiden. Doch die unerschütterliche Hoffnung verließ mich nie und hielt mich am Leben: Du könntest eines Tages auftauchen und meine Hilfe brauchen. Du wirst lachen, dabei wies mir ein Traum den Weg. Ich träumte, dass Deine Pflegeeltern tödlich verunglückt waren und Du schwerverletzt in die Klinik kämst, in der ich eines Tages arbeiten würde. Also beschloss ich, Krankenschwester zu werden, um für diesen ersehnten Glücksfall gerüstet zu sein. Heute glaube ich zu wissen, dass Dein Vater die Liebe mit Begehren verwechselt, oder schlimmer, sein Begehren mir als Liebe vorgetäuscht hat. Darüber war sich dieser wirklich kluge Mensch ohne Zweifel bewusst und ich war unbegreiflich naiv. Jahrelang habe ich zornig über sein promiskuitives Verhalten gegrübelt. Wie arm ist doch ein Mensch, dessen Erinnerung so schnell verblasst, und dem die Dichtkunst wichtiger ist, als der Mensch, der ihn dazu inspirierte. Doch eines solltest Du wissen: Ich bin nicht mehr böse auf ihn. Das Leben ist, wie es ist und er ist wie er ist. Ich weiß nicht, welche frühe Prägungen ihn geformt haben, woher dieser `Hunger des Unersättlichen` stammt, wie Rosa es einmal treffend ausgedrückt hat. Vielleicht gehört er zu jenen unglücklichen Menschen, die als Kind an Liebe darben mussten und ewig auf der Suche sind nach diesem Unwiederbringlichen und nicht begreifen können, dass es für diese Liebe keinen Ersatz gibt. Inzwischen hat er, wie ich von Rosa weiß, mehrere Kinder von verschiedenen Frauen und lebt oder lebte in Berlin. Dort soll er mit einer bekannten Schauspielerin noch einen Sohn haben. Wenn ich den Gerüchten glauben darf, lebt er jetzt irgendwo im feindlichen Ausland. Ob Du mit ihm Kontakt aufnehmen möchtest, kannst nur Du entscheiden, mein liebes Kind. Mich zerreißt diese Frage, denn ich fürchte, dass Du eine Enttäuschung erleben könntest. Doch - wenn Du stark bist – folge Deinem Herzen! Oh könnte ich nur bei Dir sein! Ich fiebere dem Tag entgegen, an dem ich Deinen Herzschlag wieder spüren darf und Du wieder in meinen Armen liegst. Sei zärtlich umarmt von Deiner Mutter! Durch Dich erwache ich zu neuem Leben. PS.: Ich denke, Du ahnst oder weißt es schon: Dein Vater ist Bertold Eugen Brecht, den wir Berti nannten.

Der Morgen graut bereits, als ich das letzte Wort schreibe. Ich bin nicht mehr müde. Mir ist, als bräche ich zu einer großen Reise auf. Ich schaue aus dem Fenster und bin ergriffen von der Schönheit des keimenden Tages. Nachtdunkel noch liegt das Land und schwarz die Wälder, doch das Firmament erglüht in strahlendem Orange und Gelb. Jahrelang habe ich meine Staffelei nicht mehr angerührt. Nun führt der Zauber dieser Morgenröte und das späte Mutterglück mich an die Farben. Ich schließe meine Augen, erinnere mich an jenen Tag im blauen Mond September, an dem ich still unter einem jungen Pflaumenbaum lag, erinnere mich an das Wunder der ersten Liebe, an ihr unauslöschliches In-Eins-Sein und ich erinnere mich an das wunderbare Gefühl, als ich mein Kind zum ersten Mal in meinen Armen hielt. Ich beginne zu malen. Ich lebe.   Roman von Wolfgang Schulz Die Entdeckung des Friedens

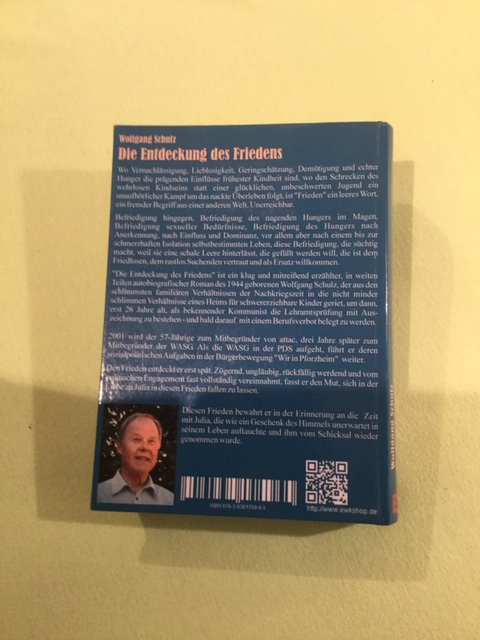

Der teils biographische, zeit- und sozialkritische Roman erzählt die Liebe zweier politisch aktiver Menschen in den gesellschafts- und kommunalpolitischen Auseinandersetzungen einer süddeutschen Großstadt. Sie beginnt als erotische Obsession, wird geprägt und erschüttert durch die promiskuitiven Charakterzüge des männlichen, durch die Liebessucht beider und durch die lebensalte Angst der weiblichen Protagonistin und ist untrennbar verbunden mit den politischen Kämpfen der Bürgerbewegung, deren Exponent er ist. Erzählt wird von zwei Menschen, die füreinander bestimmt zu sein scheinen, ihren Weg zueinander jedoch lange nicht finden können, von den Prägungen und Erfahrungen der Nachkriegs-Kindheit, vor allem erlebter Gewalt und den Folgen des Ausgegrenztseins, von ihrer Einsamkeit aber auch von der Macht der Liebe. Sie zeigt, wie trotz der tragischen Nachkriegsverhältnisse, der Ent-Seelung der Familie, der Entwürdigung im Heim, ein Mensch aus den untersten Schichten nach langem Irren und Suchen, im politischen Kampf und in einer späten Liebe, sich wandeln, Erfüllung und Frieden finden kann. Inhalt: „Verheiratete Frau, links und selbstbewusst, sucht zärtlichen Liebhaber“. Mit dieser Anzeige beginnt im Jahr 2000 eine leidenschaftlich erotische Obsession.

Noch wütet in ihnen der Schmerz vorausgegangener Trennungen. Trotz der Vereinbarung, sich gegenseitig zu trösten und keine Liebe zu erwarten, entwickelt sich auf verschiedenen Ebenen eine widersprüchliche, tiefe menschliche Beziehung. Politisch sind es die Ereignisse des 11. September und der Irakkrieg, die eine existentielle Auseinandersetzung um die Frage der politischer Gewalt auslösen. Die Weltanschauungen der Protagonisten, der ehemalige Maoist Robert und die pazifistische Sozialdemokratin Julia. geprägt auch durch erlebte Gewalt in ihren Kindheiten, prallen zuerst unversöhnlich aufeinander. Mühsam ringen sie um einen Kompromiss, den sie als attac Mitglieder im Widerstand gegen den Irakkrieg finden. Gegen die Privatisierung kommunalen Eigentums und gegen die Auswirkungen der Hartz IV Gesetze werden sie Weggefährten im Kampf für eine sozialere und demokratischere Gesellschaft. Sie engagieren sich in einer lokalen, kämpferischen, radikal-demokratischen Bürgerbewegung , nachdem die junge WASG, die sie mitbegründet hatten, in die Linke aufgelöst wird, überzeugt, dass die Parteien, zumindest auf kommunaler Ebene, nicht mehr die Lösung gesellschaftlicher Probleme bringen, sondern selbst zu einem solchen geworden sind.

Ihre traumatischen Kindheiten, in kurzen Rückblenden erzählt, erhellen die Prägungen und Verhaltensweisen der Protagonisten: Aufgewachsen in einer zerbombten Trümmerstadt verliert sie im 4.Lebensjahr ihre Mutter, erstarrt, nachdem auch der überforderte und häufig brutale Vater versagt, in kindlicher Angst, die – ebenso wie die Ausgrenzung des verwahrlosten Kindes in den ersten Schuljahren – ihr Leben prägt und sie bis zu ihrem Tod immer wieder heimsucht. Er, jüngstes von sechs Kindern, vom Vater verlassen, vom trunksüchtigen Liebhaber der Mutter gequält, von allen, die er liebte getrennt. Sein jüngerer Bruder verschwindet mysteriös. Den Wurzeln des Heimatdorfs entrissen, als Neunjähriger in ein Heim für verwahrloste Kinder geschickt, um der Verwahrlosung und dem Terror des Stiefvaters zu entgehen , dort missbraucht, kehrt aus diesem mit dem Schwur zurück, niemals mehr einem Menschen zu vertrauen. Vom ähnlichen Schicksal ihrer Kindheiten fasziniert, entwickelt sich auch eine innige, geschwisterähnliche Verbundenheit. Beide beginnen diese Beziehung, wie all ihre Erwachsenen Beziehungen unter selbstkreierten und überspannten Bildern von Mutter-, Vater-, und der Großen Liebe, an der jede, so auch ihre letzten Beziehungen scheitern mussten. Beide begegnen früh der humanistischen Literatur, die sie prägte und stark verbindet.

Im Spannungsfeld zwischen seiner promiskuitiven Lebensgier und ihrer Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe, entwickelt sich die erotische Leidenschaft zu einer tiefen Liebesbeziehung, in der sich Freude und Leid, Vertrauen und Angst als äußerste Gegensätze von Glück und Unglück miteinander verbinden. In diese Phase fällt ihre folgenschwere Operation, nach der sie ihre Sexualität nur noch eingeschränkt leben kann. Er glaubt, mit einer solchen Einschränkung nicht leben zu können. Ihre lebensalte Angst des Verlassenwerdens bricht wieder auf. Die Trennung scheint unvermeidlich. Ihre Angst eskaliert, als Robert, im Widerstand gegen die Privatisierung kommunalen Eigentums, für die WASG/Linke in der Bundestagswahl kandidiert, und vom bürgerlichen Lager heftig angefeindet wird. Die Widersprüche scheinen unlösbar. Resigniert, trotz ihrer Angst gibt sie ihn frei. Erst jetzt erkennt er seine wahren Gefühle. Sie erleben zwei Jahre vollkommenen Glücks, in der sich beider Sehnsucht nach Liebe, Heimat und Frieden erfüllt. Die Bürgerbewegung geht erfolgreich in das Stadtparlament und setzt dort konsequent ihren Kampf für eine sozialere und demokratischere Stadt fort. In diese Blütezeit bricht der Frost ein. Der Krebs wütet unerbittlich. Im November 2009 gibt ihr die Schulmedizin nur noch wenige Monate. Sie entscheidet sich gegen die Chemotherapie und für einen ganzheitlichen Weg. Drei Monate später, nach verzweifeltem Hoffen und Ringen, erkennen sie ihre Ohnmacht und müssen Abschied nehmen.

Inhaltsgliederung:

TEIL I Zeit der Leidenschaft

1. Die Ersatzfrau 2 2. Missbrauch auf Gegenseitigkeit 28 3. Das Opfer 38 4. Ein Zauber wird gestört 53 5. Verlorene Seele 65 6. Der provozierte Widerstand 71 7. Geschwisterliebe oder Blüte im Frost 87 8. Eine törichte Wahrheit 107 9. Goshia und ein Brief 120 10. Niki und die Schatten der Politik 131 11. Bianca Lancia 147 12. Reise in die Gewalt 161 13. Abschied vom Dogma 194

TEIL II. Zeit der Prüfungen

14. Widerstand am Rubicon 198 15. Die Prüfung 209 16. Der Verrat 221

Teil. III. Zeit der Liebe

17. Das Mädchen von Concarneau 228 18. Quo vadis, WASG? 237 19. Marie de verbis. 249 20. Zwei Niederlagen. 253 21. Giulia 262 22. Das Schwert des Damokles. 281 23. Blüte im Frost 295 24. …es lohnt nicht mehr….. 314

TEIL IV Zeit des Frosts

25 Der verlorene Dezember 322 26 Eine Hoffnung zerbricht 330 27 Von Sehnsucht und Verantwortung 343 28 Ein Licht verlöscht 351 29. Warten auf Godot 375 30 Die „Wende“ 392 31 Von Naivität und Schuld 425 32 Der Tag der Wahrheit 436 33. „Ich muss gar nichts mehr!“ 447 34. Ohnmacht 468 35. Abschied 478

Das IrrlichtEin Geräusch riss ihn aus seinem Tagtraum. Sein Herz krampfte sich zusammen. Sie waren da! Sie hatten ihn gefunden! Langsam öffnete er die Augen: Kalte Blicke und kalt glänzende Waffen waren auf ihn gerichtet. Sie haben mich nicht im Schlaf überwältigt. Sie wollen mich nicht ..." Seine Gedanken stockten. Ein uraltes Gefühl von Ablehnung und Einsamkeit ergriff ihn. Kopfschüttelnd, als könne er es nicht verstehen, huschte ein leises, bitteres Lächeln über sein Gesicht. Erfüllte sich jetzt und so der tragische Kinderschwur, der ihn ein Leben lang beschämt und gequält hatte? Dann war es entschieden: Ein tiefer Atemzug, ein schneller Griff in die leere Jackentasche – grelle Blitze schleuderten ihn gegen die feuchte Erde. --- Unfassbar! Seit Tagen flogen die Bomber ihre tödliche Last in ein fremdes Land. Unfassbar! Kein Aufschrei ging durch die Menschheit. Menschen starben! Menschen, deren einzige Schuld ihr viel zu lang geduldetes Siechtum und die Akzeptanz ihres Despoten im Erlösergewand war. Kinder starben, und selbst die klügsten und aggressivsten christlichen Verteidiger von westlicher Freiheit und Demokratie konnten keine Schuld dieser Kinder konstruieren. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Scham und Wut schüttelten unablässig seine Seele und seinen Körper. Die Tage davor hatte er fieberhaft gehofft, dass sie es nicht wagen würden, mit einer solch ungeheuren Übermacht ein kleines Land zu überfallen, mit ihren Bombengeschwadern wieder ein Volk für seinen Tyrannen sterben zu lassen. Nie sollte sich doch Vietnam wiederholen! Aber er war auch voller Verzweiflung darüber, dass die Menschen so wenig aus der Geschichte gelernt hatten, dass die primitivste Lüge ausreichte, um den wahren Grund der Intervention zu verschleiern. Am meisten aber bedrückte ihn der Egoismus vieler, die die Sorge um die Benzinpreise höher stellte als Menschenleben, und die weit verbreitete Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid fernen Lebens. Er lag wach. Hatte nach kurzem Nachrichtenhören wieder abgeschaltet. Seine Frau kam und brachte ihm einen Kaffee: „Du musst zur Arbeit. Es ist schon sehr spät. Komm steh auf!“ Aber als sie in seine Augen sah, spürte sie, dass er nicht gehen würde. Dass er nicht gehen konnte. Er weinte, versuchte es aber zu verbergen. „Frank, mein Gott, nimm es doch nicht so schwer!“ Sie schlüpfte aus ihrem Bademantel zu ihm ins Bett und nahm ihn wie ein kleines Kind in die Arme. „Du kannst es doch nicht ändern“, versuchte sie ihn zu trösten. Sie wusste, wie sehr er litt, seitdem er sich politisch resigniert zurückgezogen hatte. „Lass deine Tränen ruhig zu“, flüsterte sie liebevoll, zog ihn an ihre Brust und streichelte sein Gesicht. Seine Ohnmacht, sein Zorn, sein Mitleid verströmte in ihrer Zärtlichkeit und erreichte seine Sinne. Ihre Stimme, ihre Hände, ihre Küsse lockten ihn an den Kelch der Auferstehung, den er mit einem wohligen Schauer an seine Lippen führte. Wie herrlich könnte dieses Leben sein! Gierig saugte er alle Liebkosungen auf, spürte, wie sie zu einem Strom leidenschaftlicher Lust in ihm anschwollen. Ihre Hände wurden fordernder, lustvoller, wohl in der Hoffnung, ihn so vielleicht zurückhalten zu können. Für einen kurzen Augenblick schien es, als gelänge es dem Chaos der Außenwelt einen kalten Hauch von Scham zwischen die beiden zu drängen, um ihre Freude zu ersticken. Aber – als könnten sie sich gerade dadurch dem Chaos entziehen, das Morden vergessen machen – verloren sie sich in rasender Begierde und fielen ineinander. In tiefster Lust tauchte plötzlich das oft geträumte Bild seiner kindesalten Sehnsucht auf, in dem Wärme und Freundlichkeit liebevoll die sterbende Kinderseele umhüllten, die heimlich, damit Er es nicht sehe, mit der Mutter tanzte und vergeblich Schutz im Haus der Zucht suchte, wo sie im Schmerz erzwungener Liebe stumm erlosch. Nun tauchte aus dem Dunkel tiefer Schichten mit der Sehnsucht die stumme Trauer auf, die er so viele Jahre nicht verstehen konnte, die sich nun wie ein dunkler Schleier über Lust und Freude legte. Der sonst so Stille begann zu stöhnen, ihren Namen zu stammeln. Die Explosion begann in seinem Kopf, raste in den Bauch, durch ihn hindurch und verströmte in ihrem Leib. Die Flut brandete über ihnen zusammen. Gemeinsam kehrten sie aus der Ekstase zurück. Ihre Lust wandelte sich in Zärtlichkeit und behutsam streichelten sie sich, als wären sie eben erst geboren. Lange lagen sie still. Endlich, fast ängstlich, fragte sie ihn, was er tun wolle. Er richtete sich auf und schaute offen in ihre Augen, küsste sie sanft, stand auf und kleidete sich an. Da schien sie das Unaufhaltsame zu begreifen. Dennoch versuchte sie, ihn zurückzuhalten: „Bitte Frank, bleib hier, geh’ nicht! Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Lass es die Jungen machen. Du hast genug getan. So viele Jahre und Kraft geopfert. Was hast du davon gehabt?“ Ihre Stimme wurde lauter und aggressiver: „Wer hat sich denn für dich eingesetzt, wenn du irgendwo rausgeflogen bist? Denk auch mal an uns! Einmal! Jetzt!“ So vieles wollte sie diesem sturen und schwermütigen Narren noch sagen, aber als sie in seine Augen sah, wusste sie, dass es für ihn kein Zurück gab, dass er gehen musste. Am Schlossplatz brannten zahlreiche Kerzen. Noch waren wenig Menschen unterwegs. Ein junges Pärchen stand still umschlungen vor einem Feuerkreis und blickte in die flackernden Flammen. Dieses Bild berührte ihn so stark, dass Tränen in ihm aufstiegen. Er ließ es geschehen, aber immer deutlicher drängte seine innere Stimme: „Was soll das Weinen? Wem hilfst du damit? Tu was!“ Langsam füllte sich der Platz. Das Schweigen, diesen stillen Protest, empfand er widersprüchlich: Der Frieden tat ihm gut, aber zugleich wuchs seine Unruhe, je länger das Schweigen andauerte. Frank fror, spürte Hunger, vergaß ihn aber sofort wieder, als Bewegung in die Menschenmasse kam. Endlich stieg ein Redner auf die provisorische Bühne. Es war eine brave Rede. Voller Abscheu über den Völkermord, voller Mitleid für die leidende irakische Bevölkerung. Sogar Zorn war zu hören über die deutschen Waffenlieferungen an den Despoten. Aber es blieb eine brave Rede, die keinem weh tat und es wohl auch nicht sollte. Was tun, außer Demonstrieren, Sitzblockieren, Bitt- und Protestbriefe schreiben? Darauf wollte oder konnte der Redner nicht eingehen. Frank war gequält, zerrissen, aber er blieb stumm. Die Demonstration bewegte sich langsam durch die Stadt, am Hauptbahnhof vorbei zum amerikanischen Konsulat. Dort angekommen, brodelte die Stimmung. Frank war bereits in einem Zustand höchster Erregung. Auf dem Lastwagen stand Blecher, ein alter Gewerkschaftsfunktionär, der in der SPD Karriere gemacht hatte. Wenigstens er nannte jetzt den Aggressor beim Namen: Den amerikanischen Imperialismus, die internationale Waffen-, Öl- und Wiederaufbau-Industrie, für die dieser Krieg nicht nur ein gefundenes, sondern ein geplantes und gut vorbereitetes Fressen war. Die in ihrer Angst vor einer friedlichen Lösung nicht warten wollten, bis die Sanktionen der UN, die Blockaden wirken würden, die nun unter dem Jubel aller Technologiegeilen ihre neuesten Waffen ausprobieren, unter dem Jubel aller Rassisten endlich die arbeitslosen Schwarzen gegen die Araber hetzen konnte. Doch auch Blecher endete mit dem lächerlichen Appell an die US-Politiker, sie mögen doch ihre Aggression einstellen. Er fand kein Wort an die Protestierenden, was zu tun sei!. Pfiffe wurden laut. Viele waren unzufrieden und nicht bereit, sich jetzt zu zerstreuen.

Frank hielt es nicht länger in der Masse aus. Er schwang sich auf den Lastwagen und nahm dem ratlosen Blecher das Mikrofon aus der Hand. Er sprach von der Liebe, die die einfachen Menschen miteinander verbindet, und von ihrer Sehnsucht nach Frieden. Er sprach von seiner Wut auf die Menschenverachtung derer, die für die Kriege verantwortlich sind, von der Wut auf die ewigen Profithyänen und auf ihre Helfer in der Politik. Dann prangerte er den Egoismus und die Gleichgültigkeit der Masse an. Als er von der Sinnlosigkeit des ewig passiv bleibenden Widerstandes sprach, wurde der Tumult stärker. Tomaten, Eier und viele andere Gegenstände flogen gegen das Konsulat. Berittene Polizei drang drohend in die Menge. Scheiben klirrten. Polizisten stürmten den Lastwagen. „Lasst ihnen keine Ruhe! Verhindert den Völkermord!“, konnte er noch rufen, dann schlug ihm ein Polizist das Mikrofon aus der Hand und riss seinen Arm so brutal nach hinten, dass er schmerzvoll aufschrie. Ein Knüppel traf ihn an Schulter und Rücken. Nun drängten auch Demonstranten auf den Lastwagen. Trotz der Schmerzen nahm Frank erleichtert wahr, dass die Jungen ihn schützen wollten. Einer der Jugendlichen war auf den Boden des Lastwagens gestürzt. Er wollte sich erheben, als ihn ein derber Polizeistiefel in den Unterleib traf. Der Junge krümmte sich vor Schmerzen. Frank erstarrte. Grell blitzte es in seiner Erinnerung auf – das Irrlicht, das ihn seit der frühen Kindheit immer wieder quälte:

Der Sechsjährige krallt sich in panischer Angst an das Bein des riesigen Schlägers, der mit derben Schuhen nach der Mutter tritt. Deren Schreien erstickt zum kläglichen Wimmern. „Er trampelt sie tot!“, schreit es in ihm. Seine sprachlose Erstarrung löst sich, Angst, Panik und Hass brechen kreischend aus ihm heraus und überwinden die Todesangst. Er stürzt sich auf das Ungeheuer. Den rasenden Schmerz im Kopf, als er gegen den Küchenschrank geschleudert wird, fühlt er nicht mehr. Wieder einmal erscheint ihm der Engel. „Warum kannst du meiner Mama nicht helfen?“, fleht die Kinderseele zum tausendsten Mal. Der Blick des Engels, der vor langer, langer Zeit noch lächelte, bleibt rätselhaft leer. Schaut er nicht sogar vorwurfsvoll? Dabei hatte er sich doch nur geweigert, zu dem immerzu betrunkenen Fremden <Papa> zu sagen. Ein würgendes Gefühl von Schuld beschleicht das Kind und sein kindlicher Schwur – den Peiniger zu töten - der nun den Raum erfüllt, wird zum Licht in der Kälte und Einsamkeit seiner Kindheit und Jugend werden – und zur Fessel seines ganzen Menschenlebens. Frank sah rot. Blind vor Angst, Panik und Wut stürzte er sich auf den Schläger, packte ihn am Helm, riss ihn herum und versetzte ihm einen wütenden Schlag, dem der Polizist auszuweichen versuchte. Sie stürzten beide durch die gelöste Plane. Der Polizist schlug hart am Boden auf. Sofort halfen einige Jugendliche Frank auf die Beine. Er schaute nach dem immer noch am Boden liegenden Polizisten. Entsetzt blickte er in dessen starre, ins Leere gerichtete Augen. Sie rüttelten ihn, aber er blieb reglos liegen. Fassungslos starrte Frank auf den Polizisten. Erst als ihn einer der Jugendlichen rüttelte und ihm zuflüsterte: „Mensch hau ab! Lauf!“ und ihn vorwärts stieß, kam Frank zu sich und lief. Er lief gegen die zäh wogende Menschenmasse, durchdrang sie wie in Trance. Sein Herz, seine Gedanken, seine Gefühle – alles raste und taumelte. Obwohl er in dieser Stadt zuhause war, schien ihm nun alles fremd. Er wusste nicht wohin. Nachdem er einige Straßenzüge zwischen sich und den Ort seiner Tragödie gebracht hatte, blieb er stehen und versuchte zu begreifen, was geschehen war: Er hatte einen Menschen getötet. Er, der nie in seinem Leben jemand etwas zu Leide getan hatte, zu Leide tun konnte, hatte wenige Augenblicke zuvor einen Menschen getötet! Panik und Entsetzen trieben ihn weiter. Endlich erreichte er den höher gelegenen Park, lief am Teehaus vorbei und höher hinauf. In einem dichten Gebüsch wähnte er sich vorerst sicher.

Langsam gewann er seine Fassung wieder. Ein Mensch war tot. Der Gedanke, dass er Kindern den Vater genommen haben könnte, schmerzte ihn bis in seine Gedärme. Seine Seele zerriss zwischen Anklage und Verteidigung: Warum musste dieser Polizist so brutal treten? – Aber du hast ihn getötet! – Was hatte er auf dem Lastwagen verloren? – Du hast den getötet! – Wo haben Polizisten schon einmal Kriegstreiber und Kriegsprofiteure geschlagen? – Das sind doch keine Argumente! Du hast getötet! Das Hin und Her seines inneren Dialogs ließ ihn verzweifeln. Er spürte die Brüchigkeit seiner Verteidigung und war nicht in der Lage, die Verurteilung zu verhindern. Langsam, würgend und kalt kroch ein altes Gefühl aus seinem Bauch, krampfte sich in sein Herz und formte eine dumpfe uralte Empfindung: „Du bist schuld! Schuldig!“ Und eine kalte Stimme – es war die Stimme des Engels – schrillte grausam: „Du bist schuld an allem! Niemand, nicht dir, nicht einmal mir konntest du helfen!“// Aber - das war nicht mehr die Stimme des Engels. Es war eine andere, vertraute Stimme. Das war IHRE Stimme. SIE lag am Boden und der Stiefel traf IHREN Leib. Der Zerrissene spürte seinen Widerstand brechen. Alle Hoffnung, alle Sehnsucht seines Lebens nach dieser großen Liebe zerbrach nun endgültig an dieser schrillen und kalten Stimme. Er floh in jene lähmende Müdigkeit, die ihm seit vielen Jahren so wohlvertraut war. In diesem Augenblick erkannte er ihre wahre Bedeutung: Diese eigenartige Müdigkeit war die nebulöse Droge, die seine Wirklichkeit erträglich machte und ihn nun auf dem letzten schweren Weg beschützen und begleiten würde. Eine faszinierende, ihm seither völlig fremde Leichtigkeit berührte und erfasste ihn, enthob ihn aller Selbstvorwürfe, aller Schuldgefühle, Ängste und Entschlüsse. Er würde nicht kapitulieren und sich einer bürgerlichen Moral und Justiz stellen, die Völkermörder mit Staatsehren empfängt, deren Asyl suchende Opfer die Aufnahme verwehrt und die unbeholfenen Verteidiger der Schwachen bestraft. Er würde aber auch nicht mehr weiterkämpfen, weder offen noch im Untergrund, wohin die Ohnmacht ihn nun mit Sicherheit triebe. Er wollte nie mehr kämpfen!

„Merkwürdig“, dachte er, „wie leicht das alles plötzlich ist“, und ein Lächeln stahl sich aus seiner spätgefundenen Seele. Da hörte er das Geräusch. Es riss ihn aus seinem Tagtraum.

ENDE

Trotz – dem Leben von Wolfgang Schulz Der Ich - Roman spielt in den Nachkriegsjahren des 2.Weltkriegs im württembergischen Raum Markgröningen – Stuttgart - Ludwigsburg. 1943 verlässt der Vater seine Familie mit sechs Kindern. Nach neun Jahren Hunger, extremer Gewalt des vierzehn Jahre jüngeren Liebhabers auch an der Mutter, Vertreibung der drei älteren Geschwister, existentieller Angst, wie der jüngere Bruder „verkauft“ zu werden, traumatische Übergriffe, mit einer Lüge dem vertrauten Heimatort entrissen, entwurzelt, schwören der Protagonist und sein zwei Jahre älterer Bruder, den Tyrannen zu töten. Als auch der Bruder ´verkauft´ wird, versucht der Neunjährige den Schwur allein zu erfüllen. Es misslingt und so wird der Täter und wochenlange Schulschwänzer in ein ´Heim für verwahrloste und schwer erziehbare Kinder´ eingewiesen. Dort stellen ihn Demütigungen und sexueller Missbrauch vor die Wahl zu resignieren und diesem Leben ein Ende zu setzen, oder aber trotzdem zu leben und zu kämpfen. Die Begegnung mit der Literatur über die amerikanische Sklaverei, den indianischen Überlebenskampf und die Leidensgeschichte der Juden prägen seine kindlichen Vorstellungen von Mitleid, Mitgefühl, Gerechtigkeit und legen die Grundlage für seinen Überlebenswillen. Mehrere Fluchtversuche führen zur frühzeitigen Heimentlassung und liefern den Protagonisten erneut der, jetzt auch sexuellen, Brutalität des mütterlichen Liebhabers aus, der inzwischen sein Stiefvater geworden ist, die andauert, bis ein zweiter Tötungsversuch diesen an den Rollstuhl fesselt. Der Kette von Gewalt, Erniedrigung und Missbrauch reißt auch in der Lehrzeit nicht ab. Dieser versucht der Fünfzehnjährige sich durch einen Suicidversuch zu entziehen. Er überlebt und entschließt sich, bestärkt durch die intensive Begegnung mit einem väterlichen Arzt, für ein lebenswertes Leben zu kämpfen. Dass dies nicht leicht sein wird, weiß der jugendliche Protagonist glücklicherweise nicht. Ebenso wenig, dass selbstschädigende Schwüre und Glaubenssätze lange Zeit sein Verhalten bestimmen, wirkliche Nähe verhindern und somit das verunmöglichen, das er am meisten ersehnt, die Liebe. Jedes Kind will sich zur vollen Blüte entfalten. Zu wenig oder fehlende Liebe und jeglicher Missbrauch gefährdet diese Entfaltung. Dass dies aber selbst extremste und dauerhafte Auswüchse nicht zwingend verhindern können, davon erzählt diese Geschichte einer Nachkriegskindheit und Jugend.

Autobiogrphischer Roman über eine Nachkriegskindheit Wie ist ein Mensch zu dem geworden, was und wie er ist? Es sind die gravierenden, oft traumatischen Ereignisse und Begegnungen unserer Kindheit und frühen Jugend, die unsere Träume, Hoffnungen, Sehnsüchte und damit unsere Charakter- und Verhaltensstrukturen prägen und mehr oder weniger zwanghaft bestimmen. Wer die Geschichte eines Menschen, sein Geworden-Sein nicht kennt, steht dessen Handlungen oft fassungslos gegenüber: „Wie konnte das geschehen?“ „Wie konntest du mir das antun?“ sind Fragen, auf die der ´Täter` selten eine Antwort weiß. Das Kind, das keine,oder zu wenig Liebe erfahren hat, das über Jahre hinweg Gewalt und existentieller Angst ausgesetzt war, sucht meist, zum eigenen Unglück, die ´Schuld´ zuerst bei sich. Als Erwachsener neigt er dann dazu, seine eigenen ´schuldhaften´ Handlungen mit seinen frühen Erfahrungen zu erklären und zu rechtfertigen. Oft verkehrt er dann die ´Schuldfrage` in das Gegenteil, und erklärt die Eltern und seine Kindheitsbedingungen für schuldig. Damit aber verhindert er seinen unabdingbar notwendigen Reifeprozess, in dem er zu lernen hat, im weiten Feld seines Handelns die vermeidbaren von den unvermeidbaren Fehlern zu unterscheiden und dort, wo es angebracht ist, Verantwortung zu übernehmen. Oder aber sie dorthin zu geben, wo sie hingehört. Jedes Kind ist eine zarte Blüte, das sich entfalten und zur vollen Frucht reifen will. Jeder Frost gefährdet diese Entfaltung. Dass aber selbst ein harter und dauerhafter Frost nicht verhindern kann, dass sich ein Kind, selbst aus den untersten sozialen Schichten, wenn auch nach langem Leidensweg, zur vollen Blüte entfaltet, zeigt diese Erzählung.

https://www.amazon.de/Trotz-dem-Leben-Wolfgang-Schulz-ebook/dp/B08CST52HK/ref=pd_rhf_se_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3ZBEJ3AWRC2RBAQQRAH9

Auf einer Bergwanderung treffen Kira, ihre Tochter Tanja und Kiras älteste Freundin Barbara auf die zwei Freunde Stefan und Bernd. Nach der Wandertour meldet sich der spirituell geprägte Stefan bei der bodenständigen Allgäuerin Kira, um sie wiederzusehen. Es beginnt eine intensive Liebesgeschichte, die trotz einiger weltanschaulicher Differenzen über existentielle Fragen des Seins, aber auch politischer Gegensätze alle Schwierigkeiten überwindet. Nach fünf erlebnisreichen und harmonischen Jahren, bricht 2020 die Pandemie in ihr Leben. Kira muss sich mit den immer extremer werdenden Ansichten Stefans auseinandersetzen. Dieser ist anfänglich davon überzeugt, dass das Coronavirus nicht existiert und die Impfstoffe gefährlich seien. Seine oft dogmatische Haltung entfremdet ihn von den Freunden und allmählich auch von Kira. Als die Angst vor dem Corona Virus und die Debatte um den Impfzwang, sowie die Quarantänemaßnahmen die Menschen bis in die Familien, alte Freundschaften und Liebesbeziehungen hinein erschüttert und die Gesellschaft zunehmend spaltet, und Stefan immer radikalere Positionen vertritt, führt dies zunehmend zur psychischen Zerrüttung derProtagonisten. Die Beziehung der beiden Antagonisten droht zu zerbrechen. Kira ist ein moderner zeit – und sozialkritischer Roman, der die Verhaltensweisen menschlicher Charaktere in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen in teils drastischen Facetten aufzeigt. Der seit der Aufklärung immer wieder aufflammende Disput zwischen Glauben und Wissen wird aufgegriffen und gezeigt, dass dieser, wird er dogmatisch oder gar fanatisch geführt, Hass und Ausgrenzung hervorbringt und er nur durch Geduld, Toleranz und Liebe zu einem gesellschaftlichen und auch persönlichen Frieden führen kann.

Kostenlose Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |